運営:行政書士アークス法務事務所

お電話でのお問合せ・相談予約

受付時間 | 10:00~19:00 |

|---|

定休日 | (土日祝も対応可) |

|---|

配偶者と離婚した後のビザ変更

離婚した後の在留資格の変更手続き

日本人の配偶者と離婚した場合には、これまで持っていた「日本人の配偶者等」の在留資格を失うことになります。

このまま日本に在留できるのか不安になると思いますが、

「日本人の配偶者等」の在留資格から、他の在留資格に変更することができれば日本に滞在し続けることができます。

離婚前に3年以上の結婚生活があった場合には、「定住者」の在留資格への変更を検討できます。

もし、学歴や職務内容の条件を満たす場合には、「技術・人文知識・国際業務」など就労ビザへの変更を検討できるケースもあります。

配偶者ビザから「定住者ビザ」への変更

日本人、または永住者である配偶者と離婚や死別した場合で、引き続き日本での生活を希望する場合には、配偶者ビザから「定住者ビザ」に変更できる可能性があります。

配偶者と離婚した後に定住者ビザへ変更することを「離婚定住」といいます。

もし、配偶者と死別した場合には「死別定住」といいます。

定住者ビザへの変更が認められれば、定住者ビザは、これまでの配偶者ビザと同じように仕事など就労上の制限がありません。

ビザ更新を繰り返すことで永住権の取得も狙えます。

在留資格としては、これまで持っていた「日本人の配偶者等」と大きな違いはありません。

そのため基本的には、日本人の配偶者と離婚または死別した場合には、在留資格を「定住者」の在留資格に変更することになります。

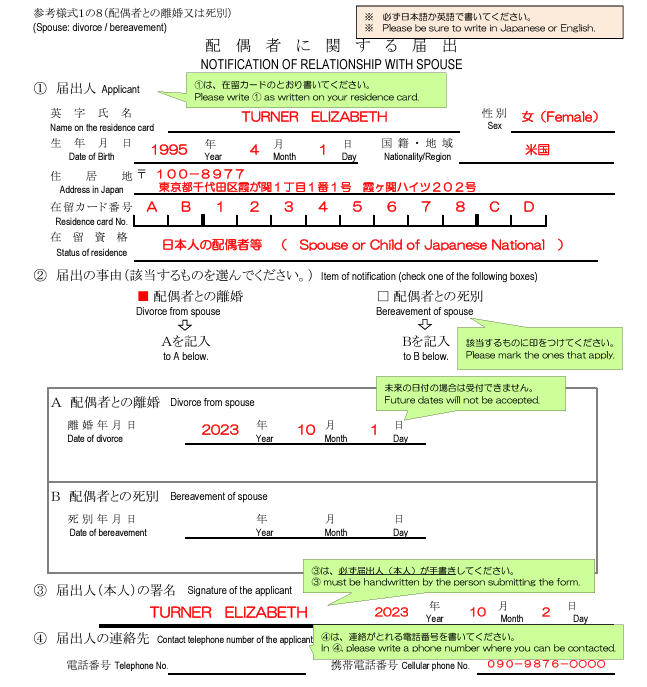

ビザ申請の前に「配偶者に関する届出」が必要

配偶者と離婚や死別した場合には、在留資格の変更の前に離婚や死別の事実を、入国管理局に報告しなければなりません。

具体的には、以下の「配偶者に関する届出」を提出して報告・届出をします。

書類はかんたんに記載できます。

■「配偶者に関する届出」に記載すること

- 氏名(英字)

- 性別

- 生年月日

- 住所

- 在留カード番号

- 在留資格

- 離婚または死別した旨

- 離婚または死別した日付

- 本人の署名

- 連絡先

離婚や死別が生じた日から14日以内に届出なければなりません。

この届出は、離婚や死別といった精神的に不安定で、かつ生活が慌ただしいときに行わなければなりません。

届出期間も14日と短いため忘れがちですが、忘れずに届出るようにしてください。

この届出をしておかないと、次の在留資格の変更のときに不利な要素として不許可の理由になってしまいます。

提出の方法は、オンラインによる申請、窓口に持参する、または郵送のいずれかの方法で届出をします。

もし、何らかの事情があって14日以内に提出できなかった場合でも、未提出に気付いたらその時点で放っておかないですぐに提出するようにしてください。

離婚により定住者ビザを取得できる条件とは?

離婚後も引き続き日本での生活を続けるいわゆる「離婚定住」が認められるためには、一定の条件を満たす必要があります。

入国管理局の審査要領で示されている離婚定住が許可されるための条件は、次のとおりです。

次のすべてを満たす必要があります。

- 正常な婚姻関係がおよそ3年以上続いていた

- 日本で生活できるだけの資産または技能がある

- 日常生活に不自由しない日本語能力を有している

- 公的義務を怠っていない

例外として、

未成年の子供の親権者となって監護養育する場合には、条件を満たさない場合でも定住者ビザが認められる可能性があります。

定住者ビザへの変更が許可される条件について、個別にもう少しくわしく説明します。

条件1 正常な婚姻関係が3年以上続いていた

3年以上の結婚生活の実績が必要です。

結婚してすぐに離婚しても、定住者ビザは許可されない可能性が高いです。

3年の期間は、「概ね」とされていますので、約3年というイメージです。

結婚期間中に別居していた期間がある場合でも、お互いに助け合う、交流が続いているという状況があれば、結婚期間に含むことができます。

一方で、離婚協議を始めていたなど夫婦関係が破たんしているものとみなされる期間がある場合、

その間は正常な婚姻関係が続いているとは言えないため、期間から除かれる可能性があり得ます。

また、オーバーステイなどの不法滞在の過去があり、その後に在留特別許可を受けて現在に至っている場合でも、日本人との結婚生活が3年以上続いた場合には、離婚定住が認められる可能性があります。

条件2 日本で生活できるだけの資産または技能がある

離婚後も生計を営むことのできる資産がある、または能力があることが求められます。

今後、日本での生活を続けるためのに必要な預貯金や自宅不動産といった資産を持っているのか?

もし持っていない場合でも、生活に必要なお金を稼ぐことのできる「技能(技術・能力)」を持っているなど、離婚後も安定した生活を過ごせることを説明しなければなりません。

条件3 日常生活に不自由しない日本語能力を有している

生活に不自由しないだけの会話・コミュニケーションがとれる日本語能力が求められます。

日本語がまったく話せないようであれば、日本での生活を続けることは困難です。

ただし、日常生活に支障がなければそれで足ります。

特定の日本語試験に合格していなければならないといったものではありません。

条件4 公的義務を怠っていない

公的義務とは、税金や社会保険料の納付、前述した「配偶者に関する届出」の義務など、法律に基づく各種の義務をきちんと守っているかがチェックされます。

現在の実務では、特に社会保険料の納付状況が厳しく審査されています。

年金や健康保険料の未納や、納付期限を過ぎて支払った実績があると、ビザの申請が不許可になる可能性が高くなってしまいます。

離婚の経緯も審査される

離婚定住の場合には、これまでの結婚生活の経緯や離婚に至った理由まで慎重に審査されます。

また、入国管理局が、離婚の場合には元配偶者に、離婚に関する事情の聞き取りを行うこともあります。

定住者ビザへの変更許可申請の際に提出する、申請理由書には、この辺りの経緯や理由をしっかりと記載することが重要です。

適当に書いてしまうと、元配偶者への聞き取りなど入国管理局の審査で、事実と合わないことがあるとして不許可になる可能性が高くなります。

離婚定住では、離婚の理由も考慮されます。

もし離婚の理由が日本人配偶者によるDVであったような場合には、定住者ビザが認められやすくなるとされています。

ただし、DVを理由とする場合には、実際にDVがあったことを証明するために医師の診断書などが必要になります。

離婚した配偶者が外国人の場合

離婚した配偶者が日本人ではなく、在留資格をもつ外国人の場合でも、配偶者と離婚や死別したときには定住者ビザへの変更申請をすることができます。

ただし、定住者ビザの審査においては、日本との接着性や関係性が重視されます。

外国人配偶者との離別の場合には、日本人配偶者と比べて、定住者ビザの許可を受けることが難しいとされています。

また、日本人配偶者と離婚した場合では、定住者ビザが認められる条件の一つとして、約3年程度の結婚期間が必要でした。

この結婚期間について、外国人配偶者との離婚の場合には、定住者ビザをもつ外国人との離婚の場合5年以上、技人国ビザなど就労ビザをもつ配偶者の場合には10年以上の結婚生活の実績が必要になります。

「離婚定住」ビザの申請

地方出入国在留管理局、支局、出張所で、定住者ビザへの変更許可申請をします。

ビザ申請の手続きは、必要書類を出入国在留管理局の窓口に持参して申請します。

在留申請オンラインシステムを利用して、インターネットで申請することもできます。

ビザの申請は単に必要書類を揃えて提出するだけでなく、在留資格を得るための条件を満たしていることを証明しなければなりません。

また、離婚後も日本での生活を認めるだけの相当な理由があること等について、積極的に書面で説明する必要があります。

単に書類を集めて提出するだけでは定住者ビザが認められない可能性があるのです。

以下に基本的な必要書類を紹介します。

状況に応じて、「理由書」を作成して説明するなど個別の対応が必要になることがあります。

必要書類

- 1在留資格変更許可申請書

- 2理由書

- 3顔写真

- 4返信用ハガキ

- 5配偶者(前配偶者)の戸籍謄本

- 6離婚届出受理証明書

- 7死亡届出受理証明書

- 8預金通帳の写し

- 9雇用予定証明書(採用内定通知書)

- 10在職証明書(自営業の場合は確定申告書控え、営業許可書の写しなど)

- 11勤務先の概要を明らかにする書面(会社案内パンフレットなど)

- 12住民税の課税証明書・納税証明書

- 13世帯全員の記載のある住民票

- 14資産形成の経緯を明らかにする資料

- 15源泉徴収票

- 16日本語能力を証する書面(日本語能力検定の合格証など)

- 17履歴書、経歴書 など

身元保証人や扶養者に関する資料

- 1身元保証書

- 2身元保証人(又は扶養者)の在職証明書(自営業の場合は確定申告書控え、営業許可書の写しなど)

- 3身元保証人(又は扶養者)の預金通帳の写し

- 4身元保証人(又は扶養者)の住民税の課税証明書・納税証明書

- 5扶養者の資産形成の経緯を明らかにする資料

まとめ

配偶者と離婚や死別した後も、当然に日本への在留が認められるわけではなく許可を得る必要があります。

引き続き日本での生活を続けるためには、本人が一定の条件を満たしていることを立証し、定住者ビザの許可を得なければなりません。

許可を得るために、理由書などでこれまでの生活を通じて築いた日本との関連の深さや、なぜ離婚後も日本での生活を続ける必要があるのか(日本での生活を希望するのか)、合理的な理由を説明します。

また、定住者ビザの許可申請においては、これまでの年金、健康保険料の納付状況など、公的義務の履行状況が厳しく審査されることに注意を要します。

無料相談

定住者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、許可の要件や基準を満たしていること日本での生活を認める必要性などを理由書や添付資料で積極的に説明(アピール)していく必要があります。

当事務所では、定住者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。

無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。

行政書士

【自己紹介】

夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家

行政書士アークス法務事務所代表

1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。

夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。

2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。

【所属・保有資格】

埼玉県行政書士会狭山支部所属

東京出入国在留管理局申請取次資格